Welche Dinge brauchen wir?

Franziska Nyffenegger

Nach einem Leben hinterlassen wir durchschnittlich 15 bis 20 Kubikmeter Restmüll: Dinge, die niemand mehr haben will. Schuhe, Schlafanzüge, Stromkabel, Schränke, Souvenirs, Schreibgeräte … In diesem Workshop haben wir unsere Habschaften untersucht und die Dinge befragt, die uns umgeben. Wo kommen sie her? Wozu brauchen wir sie? Wann werfen wir sie weg und warum nicht?

Wir haben nach den Dingen gefragt, die uns umgeben, und danach, wie nachhaltig diese Dinge eigentlich sind. Eingestiegen sind wir mit der Frage, welche drei Dinge wir einpacken, wenn die Wohnung brennt, und was wir mitnehmen würden auf die Insel. Ein Blick auf aktuelle Diskurse zu minimalistischem Lebensstil und Konsumkultur hat zu ersten Thesen geführt. Als Basis für die anschliessende autoethnographische Erkundung haben wir zudem einen Text gelesen und eingehend diskutiert, sowohl in kleineren Gruppen wie auch im Plenum.

«Dieser Schraubenzieher, dessen Griff halb abgebrochen ist, habe ich von Zuhause mit einigen anderen essentiellen Werkzeugen mitgenommen, als ich in meine erste WG gezogen bin. Seitdem ist er im Werkzeugkasten und tut seinen Dienst einmal pro Jahr.»

«Ich habe meine Grosseltern darum gebeten, mir als Geburtstagsgeschenk diesen teuren Amp zu kaufen. Seither spiele ich aber nicht mehr in Bands und benutze den Amp hauptsächlich als Tieftöner, wenn ich im Zimmer Musik höre. Dabei sollte dieses Gerät Akustik-Instrumente auf einer Bühne verstärken. Dieser Amp verdient mehr, als ich ihm gebe.»

«Ich finde es spannend, wie sich die Nutzung und der emotionale Zustand zu einem Ding verändern kann. – Dieses Halsband wurde täglich benutzt. Wir als Menschen haben eher weniger eine emotionale Bindung dazu. Jedoch kann dieser Gebrauchsgegenstand plötzlich zu einem Erinnerungsstück werden.»

«Mein Schrebergarten ist zwar kein Ding, jedoch generiert er jedes Jahr Freude, viel Arbeit und diverse Nahrungsmittel. Preis / Leistung ist optimal, wenn ich Ende Saison sehe, wieviel Gemüse, Früchte und Kräuter geerntet werden konnten.»

Ziel des Workshops war es, eine Auslegeordnung unserer materiellen Kultur zu erstellen und ausgehend davon eine Reihe von Thesen zum Verhältnis von Nachhaltigkeit und Dingbesitz zu formulieren. Deutlich wurde dabei beispielsweise, wie auch kleine und kleinste Dinge soziale Strukturen prägen und dass die meisten Dinge komplexer sind, als wir auf Anhieb denken.

Untersucht haben wir beispielsweise:

etwas (sehr) Altes, das noch funktioniert

etwas (sehr) Altes mit einem rein emotionalen Wert

etwas (sehr) Altes, das nur noch zum Teil funktioniert

etwas (sehr) Altes, das täglich im Gebrauch ist

etwas (ganz) Neues, das funktioniert, aber nicht gefällt

etwas Nutzloses, das du (aus Gründen) nicht wegwerfen kannst

etwas, das du mit einem (sehr) schlechten Gewissen gekauft hast

etwas, das du bald wegwerfen wirst

etwas, das du sicher nie wegwerfen wirst

etwas, das dir aus Designperspektive besonders gefällt

etwas selbst Gemachtes

etwas, dessen Gebrauch du mit anderen teilst

etwas, das du second hand erworben hast

etwas, das sich nicht kaufen lässt

etwas, bei dem Preis, Nutzen, Lebensdauer und Recyclierbarkeit in einem optimalen Verhältnis stehen

«Eine grüne Röstiplatte der Marke Rössler, die meine Mutter von ihrer Mutter geerbt hat. Die Porzellanplatte ist etwa 60 Jahre alt und verbringt die meiste Zeit in unserem Küchenschrank. Ungefähr alle drei Jahre erblickt sie das Tageslicht und wird tatsächlich benutzt. Niemand will sich von ihr trennen, sie gehört ganz klar zum Inventar.»

«Dieser sehr schnell dahin gezimmerte Handtuchhalter entstand als «Übergangslösung» beim Einzug in die neue WG. Diese «Übergangslösung» ist mittlerweile seit über 1,5 Jahren in Benutzung und lehrte mich eine der wichtigsten Lektionen: Es lohnt sich, bei der Anschaffung von Objekten, sich von Anfang an Gedanken zu machen und das Richtige zu suchen.»

Ein westeuropäischer Mensch lebt in der Regel mit mehreren tausend Dingen. Die Produktion und der Verschleiss dieser Dinge – unser Konsum – erzeugt unnötige Umweltbelastungen und lässt sich mit einem nachhaltigen Leben nicht vereinbaren. Gleichzeitig kann die Lösung nicht in einem radikalen Minimalismus liegen. Wir brauchen Dinge mit Symbolfunktionen, unnötige Dinge, Dinge, die uns trösten und erinnern, Dinge, die uns begleiten. Nicht die Anzahl der Dinge ist entscheidend, sondern unser Umgang mit ihnen.

Die aufgeführten Beispiele sind eine Auswahl aus dem umfassenden Katalog, der im Laufe des Workshops entstanden ist.

«Unser super bequemes grünes Sofa. Wird von allen sehr geschätzt.»

«Materialversuche aus Stampfbeton, die nun als Kerzenständer dienen.»

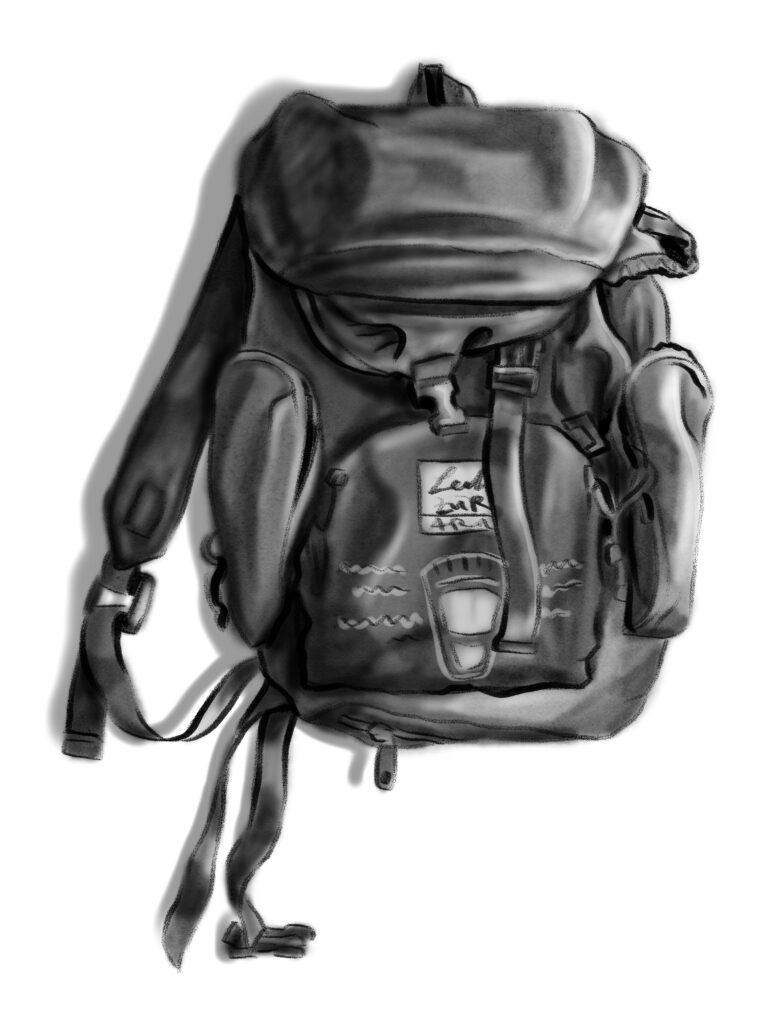

«Dieser Rucksack hat meinem Vater gehört. Er hat ihn mir «vererbt». Der Stoff ist bereits an einigen Stellen rissig. Noch sind die Risse noch nicht zu groß, aber wie lange noch? Im Moment ist der Style cool, aber wie lange noch?»

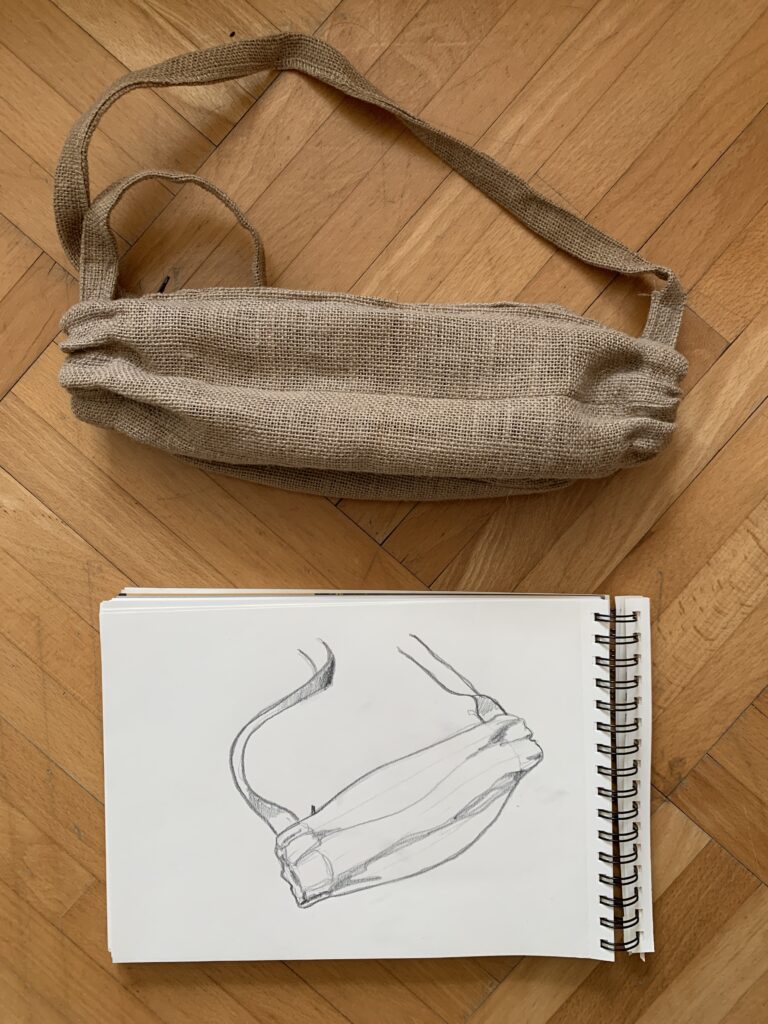

«Das isch eine Umhängetasche aus Jutenstoff die ich letztes Jahr spontan genäht habe und ich unerwarteteweise viel benutze. Ich mag sie irgendwie ein bisschen mehr als meine anderen Taschen weil ich sie selber gemacht habe und sonst niemand so eine Tasche hat. Es hat erstaunlich viel darin Platz und ich mag sie vorallem beim Velofahren.»

«Dieses Rennrad habe ich vor 4 Jahren von meiner Mutter geschenkt bekommen. Sie bekam es bereits von ihrem Vater, als sie 25 Jahre alt war. Ich fahre jeden Tag damit in der Stadt herum und es fährt immer noch prima. Ich habe immer wieder Angst davor, dass es mir geklaut wird, da es für mich einen sehr emotionalen Wert hat.»

«1893: Das ist das Baujahr des Hauses, in dem ich wohne. Saniert wurde in den letzten 130 Jahren wenig. Die Küche ist aus den 1970er Jahren. Eine Zentralheizung gibt es erst seit drei Jahren; vorher wurde mit Holz geheizt. Die Türfallen stammen vermutlich aus dem Baujahr und wurden nie ausgewechselt. Warum auch? Sie leisten ihren Dienst bis heute tadellos. Obsolet sind sie höchstens aus ästhetischer Sicht: Ornament, wo es keines braucht. Ein Hauch von Historismus in der Wohnung: schön!»